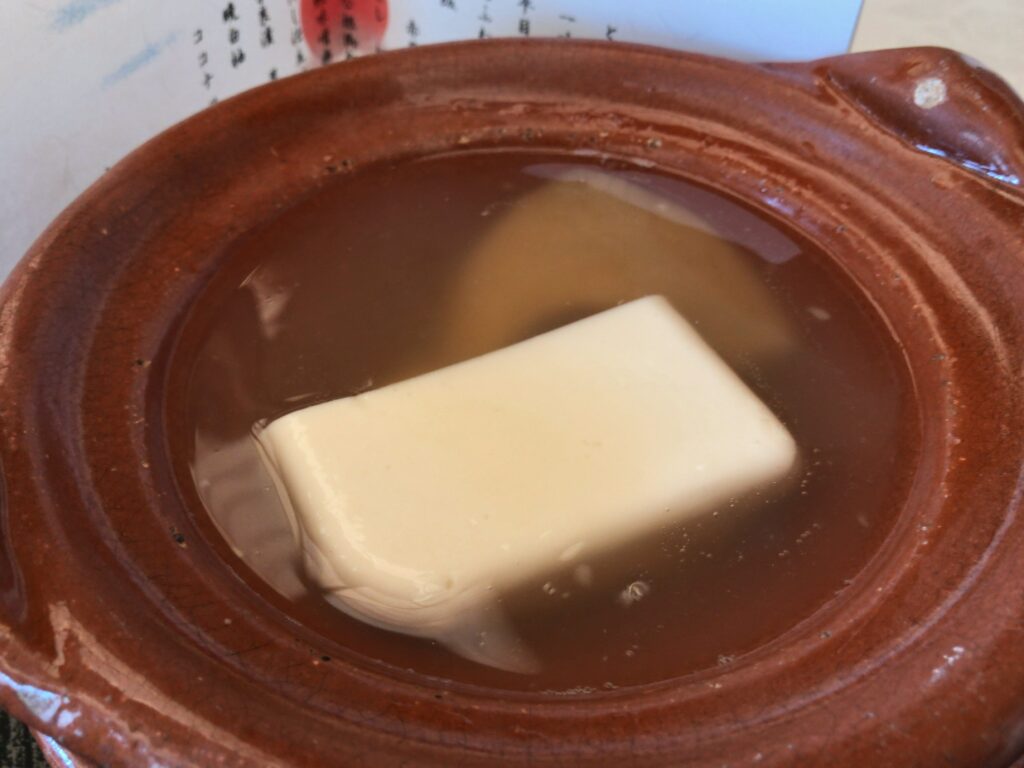

ゴマ豆腐とフカヒレの小鍋仕立て

胡麻豆腐の美味しさは、そのもっちりとした食感と、濃厚で香ばしいごまの風味にあります。この逸品は、シンプルながらも熟練の技が光る料理です。主原材料はごまと、クズの木の根を粉にした本葛粉(ほんくずこ)のみです。美味しさを引き出すポイントは、根気よく長時間練り上げることにあります。調理工程では、ごまの皮を取り、舌触りが滑らかになるまで念入りに練り上げることが大切で、根気強く練り上げることで、その魅力が最大限に引き出されます。

胡麻豆腐の魅力に迫る: もっちりとした食感と濃厚なごまの風味

調理の工程は芸術的です。

まず、胡麻の皮を丁寧に取り除き、滑らかになるまで磨り潰します。その後、水で溶いた葛粉と合わせ、火にかけながら絹のような質感に仕上げ、冷やして固めます。昔ながらの方法では、本葛粉の使用が重要であり、高野山や永平寺の寺院で愛されていることはもちろん、精進料理には欠かせない存在です。

ゴマを剃って当り胡麻を作ります。

手間をかけることで、胡麻豆腐はその奥深い味わいを発揮します。禅寺では、調理も修行の一環とされ、大変重要視されています。

「とろける舌触り、幽玄の世界への誘い」

当社の胡麻豆腐は、独自の製法により、胡麻の本来の風味を損なうことなく、滑らかな舌触りと喉ごしを実現しています。

最近では、スーパーマーケットでも購入可能ですが、残念ながら、多くは本物とは異なる製法で作られています。

豆腐に胡麻を混ぜただけのものも胡麻豆腐とされ、真の味わいが忘れ去られがちです。

しかし、本物の胡麻豆腐を知れば、他では満足できなくなるでしょう。

飲食店用の業務用食材においてもその傾向は大きくなり、人で不足と労働時間の短縮要請により自分で練ることが難しくなり既製品に頼るようになってきました。

味覚の鋭い方は、お店で食べた胡麻豆腐との違いに気づくはずです。最初のとろりとした食感が続かず、プチっと切れるような感覚。胡麻の味はするものの、なんとなく軽い…。

本クズの代わりに各種デンプン(片栗粉等)を使用しているものが多くあるのです。

実は本葛以外の各種デンプンを原料とし、大豆をはじめとする副原料が使われてたのかもしれません。つまり本物の胡麻豆腐ではなく、違う食品を食べていたのかもしれません。

デンプンから少しグレードが上がっても、海藻から抽出したゲル化剤(カラギナン)を使ったり、タピオカ粉を使って本クズにちょっと近い粘りを出して作られているものも多いのです。

開発理念

まず私達は原点を見つめ直して、昔ながらの製法を守ることで、本物の胡麻豆腐を目指しました。

ゴマと本くずが原材料です。

・口に入れるとガッンと胡麻の味が広がるよう胡麻の量に工夫を凝らし

・イワシ、かつお、塩、昆布で「だし」をつくり

・もちろん本くずを使い

・隠し味に豆乳を加え、コクを出しました。

・一番苦労したのは冷凍対応にしたことでした。

本物の胡麻豆腐は、余計なものを一切加えず、素材の力だけで作られます。

私たちがお届けする胡麻豆腐は、市販のものとは比べ物にならない濃厚さとごまの風味を持っています。昔ながらの本葛を使用することで、ぷるんともっちりした食感と、後から訪れるごまの香りが特徴です。

さらに、胡麻は健康にも優れた食材です。「神農本草経」には、日々胡麻を食べることで老化を防げると記されています。ビタミンEが豊富で、セサミンを含む胡麻の油脂は「不飽和脂肪酸」で、コレステロール値を下げ、動脈硬化を予防します。また、胡麻に含まれるカルシウムは神経を鎮める効果があります。

800年前から作られていた胡麻豆腐

「ごま豆腐」は、弘法大師(空海)が約1200年前に開いた高野山で、厳しい修行の中で食べる精進料理の一つとして生まれたといわれている。ごまは非常に栄養豊かな食品で(中略)ごまの栄養を効率よく摂取するために考えられたのが「ごま豆腐」である。

ごまを煎らずに生のまま皮を取り除き、高野山の水と吉野葛を合わせてすり鉢で練り上げて炊き上げる。とあります。

胡麻豆腐は、その歴史だけでなく、その深い味わいで人々を魅了し続けています。お召し上がり方も多様で、解凍してそのまま、またはわさび醤油、酢味噌、田楽味噌などで楽しむことができます。

江戸時代初期の承応3年(1645年)7月に、隠元禅師が中国から長崎に渡来した際に黄檗宗(臨済正宗)の教えと共に普茶料理の胡麻豆腐を伝えたとされています。

黄檗宗大本山の万福寺では普茶料理の献立で胡麻豆腐を「麻腐(マフ)」と表記されています。そして胡麻豆腐が最初に出てくる記述は、和漢精進料理抄(1697)で『麻豆腐(もとうふ)』とある記述で、「麻豆腐とは、隠元禅師が普茶料理の一品として中国より伝えた。」と普茶料理抄(1772)にあります。

蛇足ながら葛粉を使った料理の記述が最初に出てくるのは、江戸時代の初期の料理専門書で日本最古の書物と言われる『料理物語』(1642)のなかに、紹介されているのが最初です。この時から本格的に葛粉が使われるようになったと考えられるので、現在の胡麻豆腐に近い形で作られたのは隠元禅師からではないでしょうか。

まぁ、史料絶対主義が日本の歴史学会にとっての一番の欠点だとすれば、史料に記述されていなくても、弘法大師や道元禅師の時代に中国から伝えたと考えてもおかしくはありません。

これはただの食品ではなく、伝統と味の極みを極めた芸術品です。

本物の胡麻豆腐をぜひ一度ご賞味ください。その絶妙な食感と味わいは、あなたの食卓を特別なものに変えるでしょう。

お召し上がり方

本品は解凍すると作りたての柔らかい状態に戻りますので、カットするのに手間取ります。そのため少し解凍して硬いうちにお好きな大きさにカットしてから、完全解凍してわさび醤油でいただくのが一般的ですが、酢味噌やちょっと甘めの田楽味噌をつけて食べたり、出汁を加えたり、和三盆糖や黒蜜をむかけてデザートのように食べたりとアレンジを加えても美味しくいただけます。

冷やしても温めても美味しく召し上がれます。

お吸い物には温めてお召し上がりいただけますが、温度が高い油物にはむきません。

なにより胡麻アレルギーの方はご注意をお願いします。

健康と美味しさを兼ね備え、厳選された材料から作られた私たちの胡麻豆腐を、是非お楽しみください。あなたの食生活に新たな風味と深みをもたらすことでしょう。

冷凍保存で60日間の賞味期限があり、解凍後は冷蔵で三日間保管可能です。

*私達はこの本くずを使った胡麻豆腐をベースとして

「くるみ豆腐」「ゆば豆腐」「むかご胡麻豆腐」「嶺岡豆腐」「れんこん餅」を開発しました。

株式会社 松本

https://matumoto.co.jp/

株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。

この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。

当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。

■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです

料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。

株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。

私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。

「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。

気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。

※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。

■「金沢を世界一の美食のまちに」

私たちが目指すのは、ただの商いではありません。

食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。

スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。

この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。

一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?

■ お取引先の一例

嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、

地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。

たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――

“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。

代表取締役 松本信之

農林水産省認定 6次産業化プランナー

フードアナリスト NO.25042013

【連絡を検討中の企業様へ】

★TEL:076-232-2355

こちらからお電話ください。

(株)松本の代表番号になります。

電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。

【電話対応時間】平日9:00~16:30

下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。

問い合わせフォームは24時間対応しています。

些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!

メールアドレスからでもどうぞ!

oishi@matumoto.co.jp