10月13日日経新聞の記事より

10月13日日経新聞の記事より

宮田人司 氏と金沢の銭屋さんが仕掛けるレストラン

いよいよ、世界中から名だたるシェフがやってきて料理を作って振る舞うというレストランが金沢の真ん中にオープンします。

その名は「A_RESTAURANT」。運営会社は株式会社「OPENSAUC / オープンソース」です。

代表は、クリエイティブディレクターの宮田人司氏そして脇を固めるのは金沢の料理店のオーナーシェフ髙木慎一朗 氏と実業家の 孫泰蔵 氏。そして地元の農家の方たち。

オープンソースとサンセバスチャン

世界中から名だたるシェフを金沢に招聘して料理を作り、そのレシピをすべての人にオープンにするいうのがコンセプトだと聞いています。だからこそオープンソースという社名なのでしょう。詳しい内容はまだ漏れてきませんがワクワクする話です。

なぜならこの取り組みは スペインの片田舎にある人口18万のサンセバスチャンが、たった10年で星付きレストランの密集する「世界一の美食の街」となった一大要因だからです。

いまやヨーロッパ中から、いえ世界中から観光客がこの街の食を楽しみに訪れています。

テレビの「ぴったんこカンカン」で女優の米倉涼子と安住紳一郎アナがバル巡りをしたので思い出す人もいるのではないでしょうか。

この街はいままでの調理師(シェフ)の秘密主義、子弟制度の古い慣習をぶち壊しました。

お互いがお互いに調理の技術・レシピを教え合うというシステムで、官民一体となり新しい料理を作り、人を呼び込み、稼ぐ仕組みを作り上げたのです。その結果として多くの調理師の人材が世界から集まりフランスの美食誌「ミシュラン」の星付き飲食店が次々と増えていったのです。

調理師にとって「オープンソース」という考え方は、パソコンのOSの「Linux」や「WordPress 」のように、そのソフトウェア(この場合はレシピ、調理技術)を世界中の優秀なプログラマー(調理師達)がより良く、より早く進化してさせてくれるメリットがあるのです。

本来の意味のオープンソースという名前を盛り込んだ「株式会社オープンソース」の動向に目が離せません。

「食」をテーマとする観光は「ガストロノミーツーリズム」と呼ばれ、国連世界観光機関(UNWTO)も地元経済に一番貢献すると断言しています。但し「食」だけではなく、それに付随する「文化」があることが絶対条件だともいっています。

また国立民族学博物館名誉教授 石森秀三博士によれば、人類はこれまでに三度にわたる観光革命(観光をめぐる構造的変化)を経験しています。

第1次観光革命は1860年代に欧州の富裕階級を担い手として発生し、古代文明にあこがれてイタリアやギリシャやエジプトを訪れています。

第2次観光革命は1910年代に米国の中産階級を担い手として発生し、ヨーロッパの近代文明にひきつけられました。

第3次観光革命は1960年代に日本を含む北の先進諸国で発生しました。60%の人はヨーロッパへ20%の人がアメリカへ行きました。アフリカを訪れたのはわずか2%に過ぎません。それはなぜか、欧米に強力な文明の磁力があったからです。

観光をめぐる構造的変化は半世紀ごとに生じるというグローバル・トレンドなので、次はアジアで起きると予見されていました。

いままさに、訪日外国人4000万人を超えようとする日本で起きている現象は、日本文化を目指した第4次観光革命といえます。

「A_RESTAURANT」のHPよりレシピの一例

宮田 氏、高木 氏、孫 氏が「金沢を世界一の美食の街」にする未来を目指すこの試み、

楽しみにしている人も多いと思います。

すでに「A_RESTAURANT」のレシピはwebで公開されています。

クリックしてリンク先をご覧ください。

金沢の文化を世界にアピールするチャンス

もう一つの注目点は、この美食の街というコンセプトです。

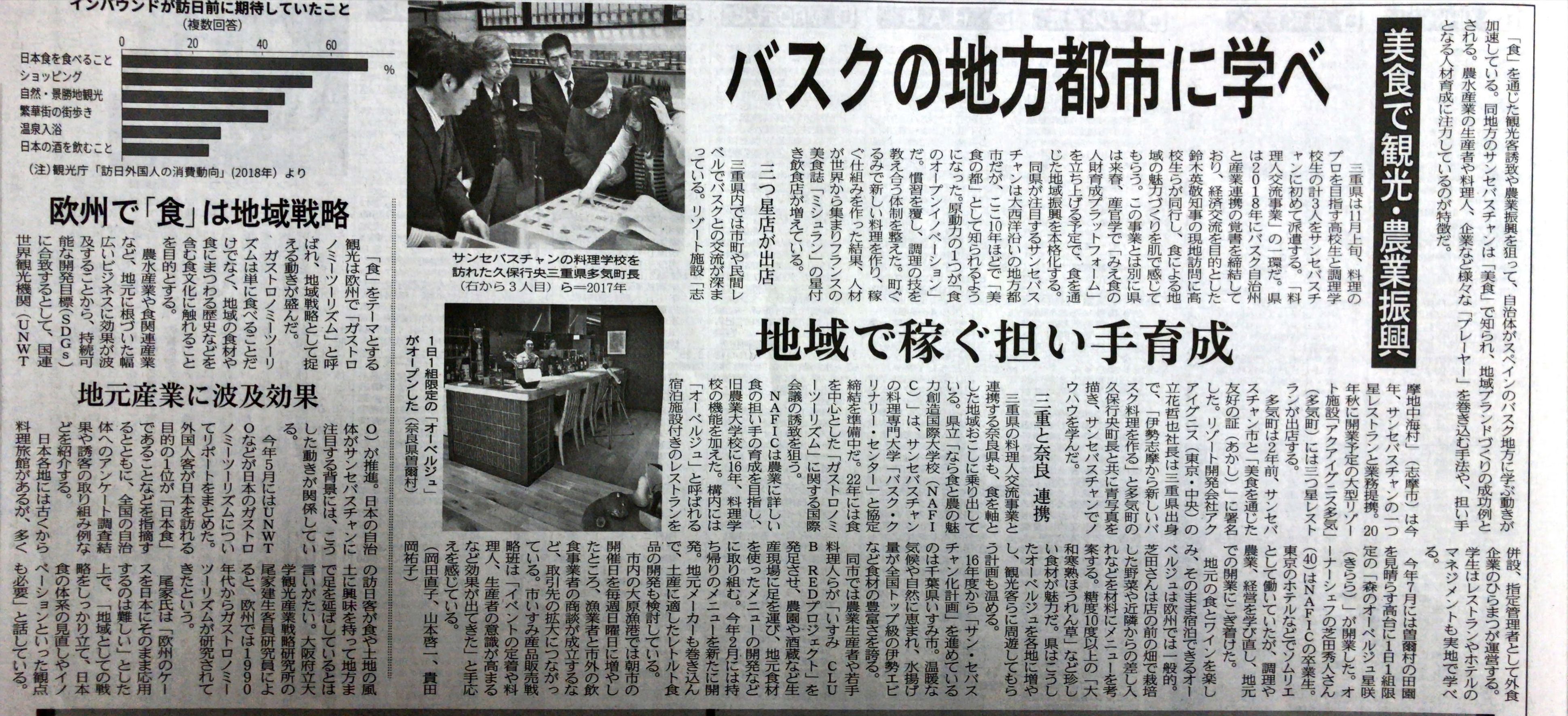

すでに多くの地方都市ではこの動きがはじまっています。10月13日の日本経済新聞では「バスクの地方都市に学べ」との見出しで、

「食」を通じた観光客誘致や農業振興を狙って、自治体がスペインのバスク地方に学ぶ動きが加速している。同地方のサンセバスチャンは「美食」で知られ、地域ブランドづくりの成功例とされる。と、4段ブチ抜きで取り上げられています。

よく金沢は常に実力がありながら前に出ることをしないため「一周遅れのトップランナー」と揶揄されていますが、この点でも金沢の奥ゆかしい特徴があらわれ、周回遅れとなっています。いかにこのことがもったいないことなのかも市民には理解されていません。

水と同じで「文化は高いところから低いところへ流れる」といいます。日本マクドナルドの創業者藤田田 氏が文化流水理論を唱えたように、欧米で主流であった洋服が、明治維新のときの日本に取り入れ、アメリカで流行っていたファーストフードが日本で大ブレイクし、日本のファッションがアジアで受け入れられていること。

これらは全て高きところから低きところへ文明が伝わっていく例です。この文化流水理論のポイントは,低いところから高いところへは水(文明)は登って行かない。という点です。

誤解を恐れずにいえば、アジアの発展途上国の文明は日本にやって来ません。日本の芯柱さえしっかりしていれば日本の文化を求めアジアの発展途上国の人々は大挙して日本を訪れます。また金沢が培った百万石文化が東京の文化に覆いつくされない限り、外国から、首都圏からと人が訪れてくれるのです。

金沢市や石川県は、ぜひ官民一体となったシステムを作り上げ、この㈱オープンソースの試みをバックアップして欲しいものです。

官としては一民間企業への支援と取るのではなく、金沢を石川県を世界にアピールするチャンスとして逃さないようにしてほしいものです。

株式会社 松本

https://matumoto.co.jp/

株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。

この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。

当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。

■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです

料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。

株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。

私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。

「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。

気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。

※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。

■「金沢を世界一の美食のまちに」

私たちが目指すのは、ただの商いではありません。

食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。

スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。

この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。

一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?

■ お取引先の一例

嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、

地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。

たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――

“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。

代表取締役 松本信之

農林水産省認定 6次産業化プランナー

フードアナリスト NO.25042013

【連絡を検討中の企業様へ】

★TEL:076-232-2355

こちらからお電話ください。

(株)松本の代表番号になります。

電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。

【電話対応時間】平日9:00~16:30

下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。

問い合わせフォームは24時間対応しています。

些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!

メールアドレスからでもどうぞ!

oishi@matumoto.co.jp