稚鮎の季節となりました。

一気に気温が上がり初夏を迎えようとしています。

この時期、料亭では稚鮎が季節の食材としてよく取り上げられます。

当社では、この時期限定の稚鮎の販売を開始しています。

旬の食材は単体で食事の楽しみを格段に高め、一品あるだけで気持ちが上がり、お酒が進みます。この季節だけ出回る稚鮎はまさにそれにあたり、その真価を味わうなら絶対に美味しいのが揚げ物であり天麩羅です。

琵琶湖の鮎と海から遡上の鮎は同じか?

魚屋さんでは琵琶湖で水揚げされた稚鮎と海から遡上した稚鮎の2種類が並べられていますね。

わずか7cm~10cmの大きさですが、よく見れば琵琶湖産は頭が小さく、鱗の大きさは小さいというのは分かるのでしょうが、そこまで細かく見る人はほとんどなく同列に扱われ、見た目がほとんど同じなら値段の安い海産の鮎を選ばれることが多かったです。

7cmの大きさの琵琶湖産

しかし京都では琵琶湖産の鮎の方が喜ばれています。

その理由は京都は琵琶湖が近いせいだろうと安易に考えられていました。しかし最新の科学研究により、琵琶湖産の鮎は遺伝的に海産の鮎とは異なる集団であることが明らかになりました。

つまり遺伝子が違うということは、当然味も変わっていても不思議ではないのです。

京都の料亭さんがよく「琵琶湖産のほうが、骨も柔らかく、腑(はらわた)に爽やかな苦味があって、清涼感のある香りがよい。」と言われることが単に産地が近いからそう思うのではないか。と昔から言われていましたが実はただの思い込みや経験ではなく、科学的に証明されたのです。

それが稚鮎の料理の場合に顕著に現れるのが揚げ物であり天麩羅なので、京都では好んで使われてきたというのが理由なのです。

もっと細くいえば、西日本の鮎と能登半島から青森にかけての鮎とは遺伝子情報が違うことも分かっています。つまり琵琶湖の鮎と石川県の能登の七尾で水揚げされる鮎とは、姿かたちは似ているとはいえ、香りの広がりと苦み、味が違うことも科学的に分かっています。

焼き物にも美味しい稚鮎

昔から琵琶湖産の鮎と海から遡上する鮎の違いが京都では知られてきたのです。

また10cm位になる稚アユに躍り串を打ち、塩をふって焼く。頭を少し下げて焼くと内臓の脂で唐揚げ状になり、頭がカリッと仕上がり、苦み香りも立って美味しく召し上がれます。この時期には蓼(たで)より木の芽酢もしくは、すだちを添えるのも良いかもしれません。

これらの料理法は、単に伝統を守るという以上の意味を持ちます。

琵琶湖産の鮎の持つ独自の品質を理解し、その味わいを最大限に活かすことで、食文化の継承と地域資源の保護が行われているのです。京都の料亭のみならずここ金沢でも、鮎の微妙な違いを知ること、そしてそれを料理に生かす技術が、プロの料理人にとって非常に重要な要素となっています。

このように、琵琶湖産の鮎を選び、調理することは、単なる選択以上の意義を持ちます。それは、遺伝子の違いに基づく味の深さを理解し、尊重すること、そして地域の自然と共生することへのコミットメントを表しています。プロの調理師やシェフには、これらの情報を受け止め、それぞれの料理でその違いを客に伝え、より深い味わいの体験を提供する責任があります。

環境の変化のためか鮎漁に変化が

しかし、今年の琵琶湖の鮎漁は非常に厳しい状況にあります。

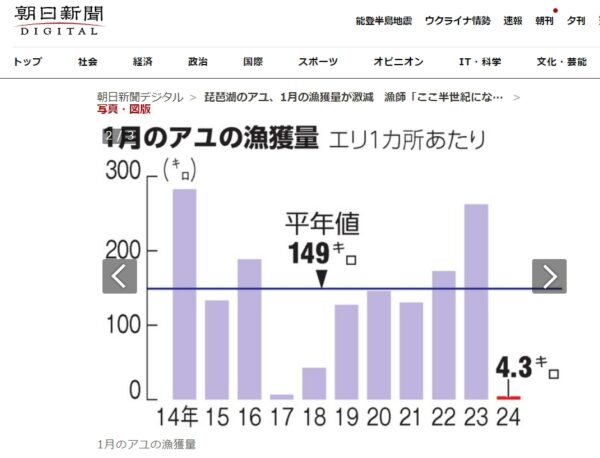

少しは改善されたとはいえ、2月23日に集計がまとまった琵琶湖のアユの1月の漁獲量が平年の約3%しかないのです。

3月までは伝統漁法のエリ漁で氷魚(鮎の稚魚)を取っているのですが、過去10年間の1ヶ所の平均漁獲量が149キロに対して平均4・3キロと2・9%と過去最低を記録し、採算が合わず休漁する漁師もでています。(朝日新聞記事より)

2024年2月23日のHPの記事より

鮎の未来を考えた時、琵琶湖の鮎の水揚げが危機的状況にあることで、養殖技術の重要性がますます増してはいます。

大正時代に琵琶湖の鮎を河川に放流することが始まり、元々は自然な生態系を支援し、鮎の個体群を維持するためのものでしたが、いまは一歩進んで人工的に卵を孵化させ育てた鮎を放流することが主流となりました。

子持鮎の変化に気がついていますか

そしていま釣人により、放流の鮎がおとりの鮎を追わなくなってきていることが報告されています。

そして特に子持ち鮎の卵がすくなってきていることなど鮎自体に変化が起きてきています。

このことに気づく人は少なく、買い付けるプロの調理師さん達すら、魚屋さんの目利きの能力が落ちたせいだと感じている人が多いのですが、実はここに原因があったのです。

琵琶湖での水揚げが激減し自然採卵が難しくなる中、全国の河川に琵琶湖の稚鮎を放流する仕組みだけでは足らなくなり、人工孵化からもっと進み、遺伝子操作によってメスの卵のみを孵化させる技術が開発され、子持ち鮎の生産が変わりつつあります。しかし、この変化が伝統的な鮎の味や品質にどのような影響を及ぼすかは、今後の研究と注意深い管理が求められます。

琵琶湖の稚鮎を育て子持ちまでに育てた鮎は、自然と同じようにほぼオスとメス同数であり、卵はパンパンに持ってくれるのですが、人口採卵の鮎はかつての半分程度しか卵を持たなくなっています。

その理由は判明していないのです。

かって当社で鮎の養殖をしている時は、子持ちの鮎のオスは魚体が黒くなり「サビ」るという表現を使っていましたが、料理屋で使うことはなく一般の人に買ってもらうしかなく中央市場に出荷するしか方法がありませんでした。

キロに直すと200円にもならず一匹が20円程度にしかなりませんでした。この値段ではハッポー代や氷代にもならず、かといって捨てるわけにもいかず泣く泣く出荷していたものでした。いま思えばそれも自然の摂理だったのですね。

さて当社としては、メスの子持ち鮎の卵が少量しかないものを「子持ち鮎」として売ってもいいのかどうかという自社のコンプライアンスや社会的な意義も考えると、できるだけお客さんの期待に応えようと琵琶湖産にこだわっている次第です。

良い食材を手に入れるには

料理人としては、これらの情報を知ることでより良い食材選びができ、お客様に最高の味を提供するための判断材料になります。

また、鮎の持つ独特の風味を活かした調理法を追求し、それぞれの季節に合わせた最適な料理を考案することが重要です。琵琶湖産の鮎を使った料理は、その豊かな歴史と科学的な背景をもって、料理人にとって大きなインスピレーションとなるでしょう。

私達の会社が自然環境を変えることなどできませんが、プロの調理師やシェフのみなさんに、琵琶湖産の鮎の特性を理解してもらい、消費者にもこれらの情報を伝えることで、より良い食材選択を促す役割を果たすことや食文化の継承だけでなく、地域資源の保護も図られることになれば幸いです。

株式会社 松本

https://matumoto.co.jp/

株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。

この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。

当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。

■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです

料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。

株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。

私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。

「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。

気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。

※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。

■「金沢を世界一の美食のまちに」

私たちが目指すのは、ただの商いではありません。

食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。

スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。

この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。

一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?

■ お取引先の一例

嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、

地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。

たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――

“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。

代表取締役 松本信之

農林水産省認定 6次産業化プランナー

フードアナリスト NO.25042013

【連絡を検討中の企業様へ】

★TEL:076-232-2355

こちらからお電話ください。

(株)松本の代表番号になります。

電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。

【電話対応時間】平日9:00~16:30

下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。

問い合わせフォームは24時間対応しています。

些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!

メールアドレスからでもどうぞ!

oishi@matumoto.co.jp