ゆべしは前菜にもお茶席にも使われます。

伝統的な食文化とその背景は、多くのプロの調理師にも十分に伝わっていません。特に地域固有の料理や技術は、時と共に風化しやすく、知る人が少ないため、逆に新鮮味が感じられます。

今回は、輪島の伝統的な料理「ゆべし」や柚子を使った各地の料理に焦点を当て、その背景や調理法、地域の違いについて詳しく解説します。

「ゆべし」 は漢字で 「柚餅子」 と書き、文字どおり柚子をくりぬいて中に味噌や餅米などを入れたものです。1個丸ごとの柚子を使っているので 「丸柚餅子」 というときもあります。

他の地方とは違う、輪島のゆべし

輪島のゆべしは、柚子の中に餅を詰めて蒸し上げ乾燥させたものです。他にも柚子の中に味噌を詰める地域もあり、それぞれの歴史や背景には深い意味があります。

この輪島のゆべしを使うことで、料理の特別感を一層高めることができます。

- 歴史的背景や地域の違いを考慮し、丸ゆべしの特別感を強調しましよう。

- プロの調理師向けに、調理法を紹介します。

- キーワードを取り入れることで、読者の興味を引くことを心掛けます。

あなたが特別なコースを提供する際、その一品として「ゆべし」を取り入れてみてはいかがでしょうか。

輪島の伝統を感じるこの料理は、ゲストに新しい驚きと感動を提供すること間違いなしです。

知っていただきたい、ゆべしの作り方

輪島のゆべしは、まさに技の結晶です。

- 柚子の選定 : 霜月に入り晩秋を迎えると、肌がきれいで粒ぞろいの柚子を仕入れます。

- 柚子のくり抜き: 柚子の上部に丸い穴を開け、作業用につくられた竹べらで中身をくり抜きます。

- 柚子釜の作成 : 外皮から明かりが透ける薄さになるまで、皮裏のワタを丁寧に削ぎ取り柚子釜をつくります。

- 餅だねの詰込み: ほどよく蒸した柚子釜に、もち粉・砂糖・醤油・柚子皮などで調味されたねばりの強い餅だねを詰め入れます。

- 蒸し処理 : 柚子釜に蓋をしてからしばらく蒸して、柚子釜と餅だねがひとつになるようになじませます。

- 自然乾燥 : かたちを現した黄色く若い「丸柚餅子」は、晩秋から寒の内を経て約半年の自然乾燥により熟成します。

- 最終蒸し処理 : ふたたび蒸しあげ、乾燥させ、また蒸し上げる、その回数は20回を超えるとされ、艶やかな飴いろに輝く「丸柚餅子」となり柚子の香りと餅のもちもちとした食感が絶妙に絡み合います。

この製法は非常に手間がかかり、一年に一度しか製造できない貴重な一品となっています。

柚子の苦味と抑えた甘さが口の中で広がる滋味芳香としたこの珍菓は歴史も古く、源平のころ厳しい冬を乗り越えるための保存食、携帯食として生まれたもので、輪島の古い文化もひそかに伝承しています。

いまではひと冬で何十万個と作られるゆべしですが、かつては輪島の近くで自生していた柚子を利用していましたが全国的に需要が増えたため、江戸時代にはすでに北海道から大阪まで荷物を運んでいた北前船の帰りを利用して四国から柚子を輸入(?)していたそうです。

柚子は頭部を切り取り、中身をくりぬき、もち米や砂糖、水飴、柚子の果汁、唐がらしなどを混ぜ、よく練ったものを詰めこみ、切り取った上部の皮で蓋をして蒸し上げます。

そしてゆべしは、輪島だけでなく、日本各地で作られています。地域によって、柚子の種類や餅生地の材料、調理法などに違いがあります。例えば、北海道のゆべしは、柚子の代わりにダイダイを使うのが一般的です。また、モチ生地には、砂糖の代わりに塩を入れる場合もあります。

奈良や長野で見られるように多くの日本各地で見られるゆべしは、柚子の中に味噌を詰める料理で生姜、胡麻、クルミなどを混ぜ軒先に吊るして一月ほど乾燥させたものです。

保存方法としての側面も持つと同時に、柚子特有の爽やかな香りと味噌のコクが絶妙に結びついています。これらの料理は、地域の自然環境や歴史的背景、そして先人たちの知恵が生み出したものです。

プロの調理師として、このような伝統的な技や食材を知り、それを今の時代の料理に取り入れることは、お客様にとっての特別感を一層高める要素となるでしょう。料亭や一流のレストランでのサービスに、地域の伝統や歴史を感じることができる料理を取り入れることで、食事の体験価値を高めることができます。

ゆべしが行商人のお土産として広まった深意

平安時代から知られる輪島のゆべしは、輪島塗などの行商のお土産として広まりました。

これには深い意味があります。当時、輪島は交通の便が悪く、物資が行き届きにくい地域でした。そのため、保存が利き、持ち運びが容易なゆべしは、行商人にとって欠かせない商品でした。ゆべしは、輪島の文化や歴史を象徴する、重要な食文化と言えるでしょう。

輪島塗の行商人により日本中に広がりました。

最後に、伝統や歴史を尊重しつつも、新しいアイディアや技術を取り入れることで、料理の幅は無限に広がります。先人たちの知識や技術を学び、それを自らのものにして、次の世代に伝えていくことが、プロの調理師としての使命かもしれませんね。

これからも、料理の深い世界を一緒に探求し、その魅力を伝えていきましょう!

ゆべしの基本の戻し方

ゆべしはそのままカットして召し上がる方も多いのですが、輪島のユベシは柚子の中に餅を入れてありますので、一度蒸し器にかけて戻してから料理に使うと素晴らしく美味しく召し上がることができます。これは最後の最後まで美味しさを追求する料理屋だけが知っている美味しさの秘密です。

奈良や長野の味噌を入れたユベシとの一番の違いがモチを入れた輪島のユベシの特徴であり、美味しさの秘密なのです。

では、その方法をお教えいたします。

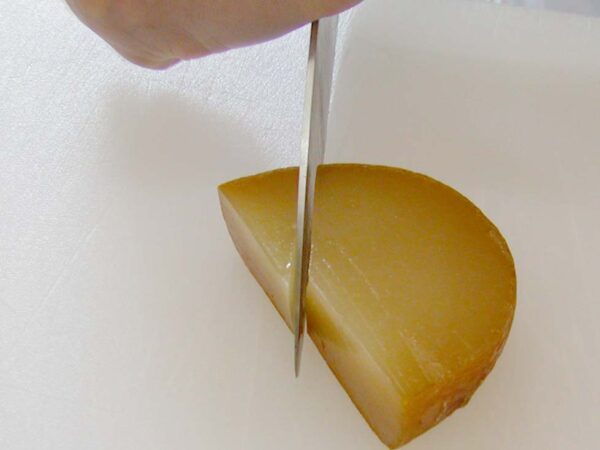

ゆべしの食べ方・まずはカットします

まずユベシ一個を半分にカットします。

ユベシを半分にカットしたものを適度な厚みにカット

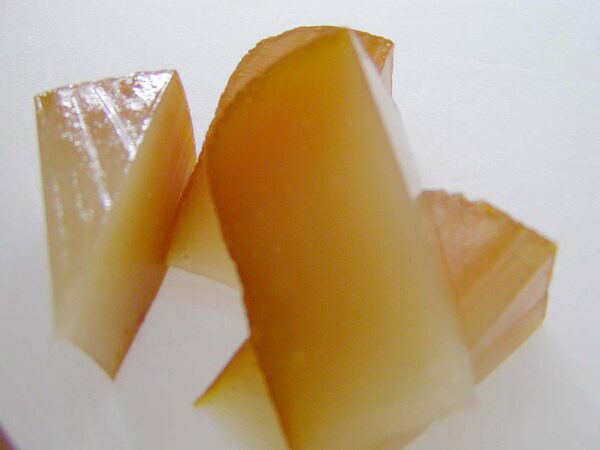

食べやすい大きさにカットしていきます。

使う料理のことを考えてカットします。

今回は前菜に使いますので、一口で食べられる大きさにカットしていきます。

中身と外側の色合いがきれいですね。

蒸し器にかける、火の通り具合も考えて大きさをカットします。

*絶対に電子レンジはやめましょう。すぐに固くなって本来の美味しさが消えてしまいます。

用途に合わせてカット方法も変えてください。

このままでも実に美味しそうですが、火を加えることに格段に美味しさがアップします。

*百均で売っている蒸し器でも上手に戻りますのでお使いください。

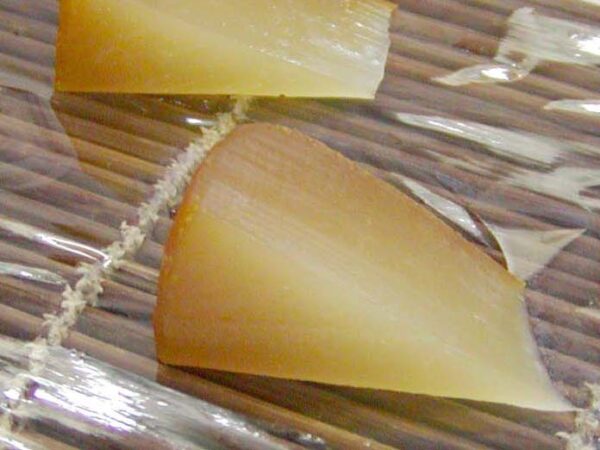

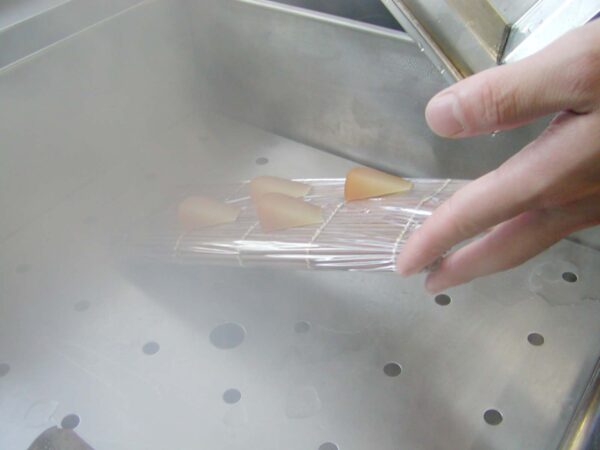

蒸し器にかける準備です。

蒸したあと取りやすいようにラップを下に敷いてて蒸しています。

このままでも美味しいのですが・・・

下仕事ですから、皿や器で蒸す場合でもラップを敷くことは忘れないでください。

蒸し器にかけましょう

蒸し器にかけましょう お湯が湧き、蒸気が出るようになったら蒸し作業開始です。ときどきユベシを指で押して柔らかくなったら完成です。

蒸しすぎるとモチが崩れて流れていきますので気をつけましょう。何事もほどほどです。

火が入ることにより艶がでてきました。

蒸し上がりましたら一時間以上室温で寝かせてください。半日ぐらいがベストです。寝かしたあとの柔らかさが3日程度は続きます。

もし固くなりましたら再度蒸し直すと美味しさが復活します。

器に盛り付けます。

蒸し上がればそれで完成です。

このユベシを糸状にカットして天盛りに使うのもありです。

愉しみ方

「丸柚餅子(まるゆべし)」は、そのままお楽しみいただくことが一般的です。特別な食べ方は必要ありませんが、以下の点に注意してお楽しみいただくとよいでしょう。

- 温度 : 室温で自然に戻してから食べると、柚子の香りと餅の食感が最も楽しめます。しかしプロの技として一番のお勧めは、一度蒸をかけてから半日程度寝かせて、柔らかくしてから使われることをお勧めいたします。

- 切り方: 大きい場合は、包丁で適当な大きさに切って食べることもできます。

- お供 : お茶やお酒と一緒に楽しむことで、柚子の香りと餅のねばりが引き立ちます。特に、緑茶やほうじ茶などの日本茶と、またウイスキーとの相性が良いとされています。

- 保存 : 開封後は湿気を避け、冷暗所で保存してください。食べきれない場合は、冷蔵庫で保存するとよいでしょう。

- 注意 : 自然乾燥させた餅だねが特徴なので、食感は固めです。小さなお子様やお年寄りが食べる際は、適切な大きさに切るなどして、飲み込みやすいように注意してください。

ゆべし料理のアイデア

「丸柚餅子」は、その独特の食感と柚子の香りが楽しめる和菓子で、季節の変わり目や特別なひとときに楽しむことが多いです。上記のポイントを参考に、最高の状態でお楽しみいただければと思います。

ご家庭で召し上がる場合の私の一番のおすすめは「ゆべしご飯」です。

まず丸柚餅子を小さめにサイコロ状にカットしておきます。そしてご飯が蒸し工程に入るときに、そのカットした丸柚餅子投入して一緒に蒸し上げるだけで出来上がります。

その他、ゆべし独特の風味と食感を活かした新たなアイデアも考えられます。以下にいくつかの提案をします:

- 柚子餅子のアイスクリーム: 柚子餅子を細かく刻んでバニラアイスクリームに混ぜ込みます。

- 柚子餅子のパンケーキ: パンケーキ生地に刻んだ柚子餅子を混ぜて焼きます。

- 柚子餅子のチーズケーキ: チーズケーキのベースに柚子餅子を混ぜ込み、柚子の風味を加えます。

- 柚子餅子のサラダ: 刻んだ柚子餅子をサラダにトッピングし、ドレッシングとしても利用します。

- 柚子餅子のクレープ: クレープの具材として柚子餅子を使用します。

- 柚子餅子のチョコレートフォンデュ: 柚子餅子をチョコレートフォンデュのディップとして使用します。

- 柚子餅子のパスタ: 柚子餅子を細かく刻んでパスタソースに混ぜ込みます。

- 柚子餅子のお寿司: 甘味がある柚子餅子を刻んで寿司飯に混ぜ、特別なお寿司を作ります。

- 柚子餅子のティラミス: ティラミスのレイヤーに柚子餅子を加え、柚子の風味をプラスします。

- 柚子餅子のトースト: トーストに柚子餅子をのせ、軽くトーストします。

これらのアイデアは、柚子餅子の風味と食感を活かしつつ、新たな食体験を提供するものです。ただし、柚子餅子はそのまま食べても美味しいので、新たな調理法を試す際は、その風味や食感を損なわないように注意してください。

株式会社 松本

https://matumoto.co.jp/

株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。

この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。

当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。

■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです

料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。

株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。

私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。

「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。

気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。

※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。

■「金沢を世界一の美食のまちに」

私たちが目指すのは、ただの商いではありません。

食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。

スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。

この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。

一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?

■ お取引先の一例

嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、

地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。

たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――

“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。

代表取締役 松本信之

農林水産省認定 6次産業化プランナー

フードアナリスト NO.25042013

【連絡を検討中の企業様へ】

★TEL:076-232-2355

こちらからお電話ください。

(株)松本の代表番号になります。

電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。

【電話対応時間】平日9:00~16:30

下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。

問い合わせフォームは24時間対応しています。

些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!

メールアドレスからでもどうぞ!

oishi@matumoto.co.jp