煮物には欠かせないワカメ

約180年前の1845年に徳島県・鳴門で始まった「灰ワカメ」の製法は絶滅寸前です。

1983年には年には灰ワカメの生産者は450戸存在しましたが、1998年には約200戸、そして2014年にはわずか11戸に激減してしまいました。これはシダ、ススキ、ワラなどの草木灰をまぶしてつくられる伝統的な技術から灰の禁止により活性炭の使用に変わっても状況は変わりません。

後継者不足と生産効率の悪さが、灰ワカメを幻の食材にする原因となっています。灰ワカメの製造には晴天が3日続くことを見込んで干す必要があり、炭だらけになっての作業が必要であり、天候に左右されず作業の簡単な湯通しタイプへの転換する生産者が増えているのも無理はありません。

しかし、この灰ワカメを食べれば、一般のワカメとは異なるシャキシャキとした食感に驚かされます。この鳴門の伝統を失うわけにはいきません。灰ワカメの生産が続くかどうかは、その存在を知り、実際に食べることから始まります。

海の野菜・SEA VEGETABLE・海藻

体に良いものを食べて健康を管理するため、世界的に海藻が注目されています。

米国ではかつて海藻を「SEAWEED」(海の雑草)と呼んでいましたが、最近では「SEA VEGETABLE」(海の野菜)と呼ばれるようになりました。

海の中で育つ野菜「ワカメ」

日本、韓国、中国など、昔から海藻を食用にしている民族は多く存在しますが、種類の多さ、料理法や加工法の多様さでは日本が最も海藻と親しんでいます。

日本の沿岸は暖流と寒流が交わる地で、世界でも稀な海藻の宝庫とされています。その種類は約700種に及び、食用になるのは約70種です。どちらの数字も世界一です。

ワカメは「若女」と書かれる、若返りの薬

ワカメはその代表的な海藻の一つです。日本人とワカメの関係は古く、約2500年前の青森県の縄文遺跡からは、束状になったワカメが発見されています。

ワカメは「若女」とも書かれ、万葉集や古事記に登場する「布(め)」という言葉は海藻の総称で、特にワカメを指すことが多かったです。平安時代には、ワカメは全国から宮中に贈られ、女官たちが盛んに食べていたと記録されています。

若い女と書くワカメ

あまり大きくならないうちに若いところを食べるので「わかめ」で、若芽が若女に通じるところから、若返りの薬とされ、縁起物あるいは神への供え物にされていました。

二つの系統の灰ワカメ

ワカメは日常生活でよく食べられる食材ですが、品種や加工方法によって大きく三つに分かれます。。

生わかめ:収穫した状態のわかめ。湯通しして使います。

塩蔵わかめ:生わかめを熱湯に通し、水で冷却し塩蔵処理したもの。塩を洗い流して使います。

「湯通し塩蔵方法」ともいい、三陸を含め日本のほとんどがこの製法です。

乾燥わかめ:そのまま乾燥させた素干しわかめと、灰を使って乾燥させた「灰わかめ」があります

日本料理で主に椀種や煮物、和え物などに利用されるのは「灰ワカメ」です。

徳島県の渦潮で有名な鳴門海峡で収穫されるため鳴門ワカメと称され、特有の環境や潮の流れによって、見た目が鮮やかで肉厚な食感が特徴で繊細な料理でこそ、その風味を引き立てることができます。

採れたばかりのワカメ。火を入れると真っ青になります。

宮城県の三陸ワカメは、荒波が打ち寄せる海域で、ワカメがしっかりとした身を持つため噛みしめるほどの肉厚さと弾力を生かしての酢の物や鍋や炒め物に使用すると、その存在感をしっかりと感じることができます。

今回は特に灰を使った加工法の灰ワカメに焦点を当てています。

灰ワカメとは

灰ワカメは、数ある食材の中でも、料亭や高級料理店での特別な一皿に選ばれることが多かった、プロの調理師やシェフたちにとっては代えがたい魅力がある食材です。

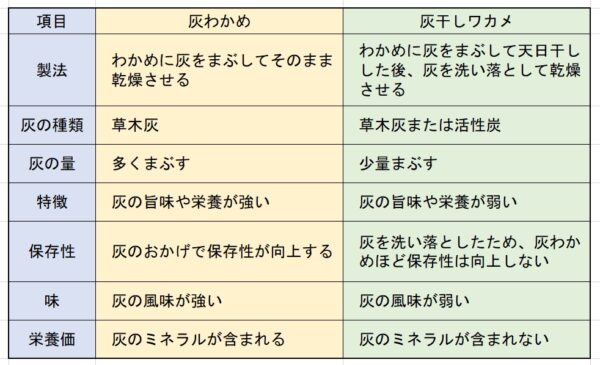

ややこしいことに、灰ワカメの中には、「灰ワカメ」と「灰干しワカメ」の2種類があります。

これらが前述のように消えていく存在となっています。(ここからがややこしいですが、区別していきましょう。)

わかめの違いをわかりやすく説明します

灰わかめは、わかめに灰(いまは活性炭)をまぶしてそのまま乾燥させたものです。灰の量が多く、灰の旨味や栄養が強いのが特徴です。保存性も向上するため、常温で保存することができます。ただし、灰の風味が強く、苦手な人もいるかもしれません。

灰干しワカメは、わかめに灰(いまは活性炭)をまぶして天日干しした後、灰を洗い落として乾燥させたものです。ただ灰の量は少なく、灰の旨味や栄養が弱いのが特徴です。保存性は灰わかめほど向上しませんが、灰の風味が弱いため、食べやすいと言えます。

調理師の間では、このワカメを「鳴門糸わかめ」と呼んでいます。

灰わかめと灰干しワカメ(鳴門糸わかめ)は、どちらも同じわかめですが、製法や灰の量、特徴が異なります。自分の好みや用途に合わせて、どちらかを選ぶとよいでしょう。

ヒステリックだったダイオキシン騒動

『鳴門のわかめ』として知られる灰を使ったわかめ(以下、灰で干すワカメと表記します。)は、草木灰をまぶして天日干しした製品です。

素干しワカメに比べ、色、歯ごたえ、香りが特徴で、常温で1年以上保存が可能です。

しかし、平成12年1月に施行されたダイオキシン対策法により、灰を作る小型焼却炉が規制の対象となり、本来の灰を使うことが出来ず、活性炭で代用しています。

しかしその禁止の科学的根拠ははっきりしません。

「もし一つでもワカメからダイオキシンが検出されたら、鳴門の町が消えてしまう!」とダイオキシンの風評被害を恐れて、灰を使うことを指導した行政は間違っていたのではないか、との印象を私は持っています。

そこで兵庫県では地元漁業者や西淡町が県の試験研究機関と共同で、 従来品と同じ品質の灰で干すわかめを生産するため ”灰で干すわかめ用の新しい灰” の開発試験を行っています。 また富山県朝日町では、地元農家と協力して米のわら灰を確保し、灰で干すわかめの生産を続けています。

灰による美味しさの秘密と利点

灰で干すという作業は、ただ干すのではなく、わかめを灰にまぶすという改良を加えたことで、灰に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラルが、わかめの細胞壁を溶かし、旨味や栄養を増強し、わかめの色を鮮やかにします。

灰をまぶして乾燥ざせます。

① わかめに付着した灰が水分を吸水し、水分の蒸発効率が高まる

② 灰が太陽光線を遮断し、緑色が長期間保存される

③ わかめの歯ごたえが良くなる

④ 加熱処理をしなので、わかめの香りが保持される

⑤ 灰で干すことでアルカリ性になり微生物やカビの発生を防ぐことができる

灰の旨味とは

灰の旨味は、「コク」や「うまみ」と表現されることが多く、アミノ酸や核酸、糖類などの成分が含まれています。

これらはわかめにまぶすことで旨味を増強し、深みのある味わいを作り出します。180年前の江戸時代より日本人にとって、灰干しワカメは、多くの人に親しまれています。ただし、灰の旨味・味は、人によって好みが分かれることもあります。灰の風味が苦手な人もいるかもしれません。

灰の禁止は正しかったのか

厚生労働省は、1991年に「灰ぼしわかめの製造禁止について」の通知を出し、ワカメの加工に使っていた食品添加物の灰は安全性が確認されていないため現在は製造禁止になっています。しかしワカメに使う灰の安全性は、完全には確認できていません。

そのため製造禁止について、以下のような意見があります。

・灰で干すワカメの製造禁止は、科学的根拠に基づいていないのではないか?

・灰で干すワカメは、伝統的な加工方法であり、その味や風味を守る必要があるのではないか?

灰で干すワカメの製造禁止は、厚生労働省が行った安全性評価に基づいて行われました。

しかし、当時の安全性評価は、灰の成分や鉛などの重金属の含有量に関する調査が十分に行われていなかったため、科学的根拠に基づいていないのではないかという意見があります。

また、灰で干すワカメは、徳島県や兵庫県などの一部地域で伝統的に加工されてきたものです。その味や風味を守るためには、灰で干すワカメの製造を再開すべきだという意見もあります。

これらの意見は、いずれも一理あると言えるでしょう。

灰で干すワカメの製造禁止は、食品の安全性を守るために行われた重要な措置です。

しかし、灰で干すワカメの味や風味を守りたいという意見も理解できます。

今後、さらなる研究によって灰の安全性が確認されれば、灰で干すワカメの製造が再開される可能性もあるでしょう。

その際には、灰で干すワカメの味や風味を守りながら、安全性を十分に確保できる方法を検討する必要があります。

株式会社 松本

https://matumoto.co.jp/

株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。

この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。

当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。

■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです

料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。

株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。

私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。

「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。

気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。

※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。

■「金沢を世界一の美食のまちに」

私たちが目指すのは、ただの商いではありません。

食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。

スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。

この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。

一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?

■ お取引先の一例

嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、

地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。

たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――

“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。

代表取締役 松本信之

農林水産省認定 6次産業化プランナー

フードアナリスト NO.25042013

【連絡を検討中の企業様へ】

★TEL:076-232-2355

こちらからお電話ください。

(株)松本の代表番号になります。

電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。

【電話対応時間】平日9:00~16:30

下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。

問い合わせフォームは24時間対応しています。

些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!

メールアドレスからでもどうぞ!

oishi@matumoto.co.jp