留萌の海が真っ白に

ニシンの大群が沿岸に押し寄せて海が白く染まる「群来(くき)」という現象が今春、北海道の日本海沿岸各地で確認されています。ニシンの激減で戦後見られなくなり、「幻の白い海」とも呼ばれていましたが、「日本海ニシン資源増大プロジェクト」による放流事業などが実って近年は、北海道の春の風物詩として復活しつつあります。

留萌の海が白くなる原因

海が白くなるのは、沖合を回遊していたニシンのメスが産卵のため卵を沿岸部の浅瀬に生える海藻に産み付け、オスが一斉に精液を出すために海が乳白色になるのです。

このコーヒーにクリームを注いだ時の様に、青い海が白く濁る現象を「群れが来る」と書いて「群来」と呼びます。

江差町では2017年に104年ぶりとなる「群来」を確認されたのが復活の第一弾でした。以後、3年ごとに発生していて今回は3回目となります。ニシンの本格的な復活までは、もう少しなのかもしれません。

1957(昭和32)年ニシン漁途絶える

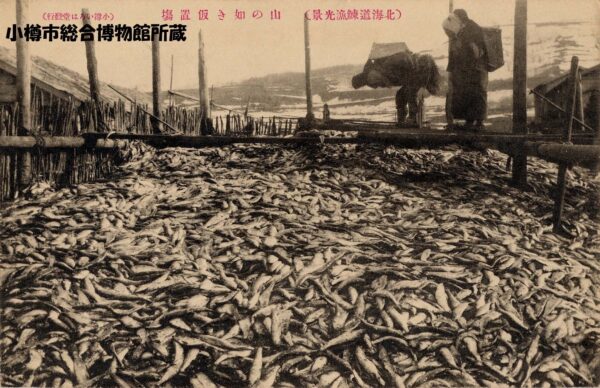

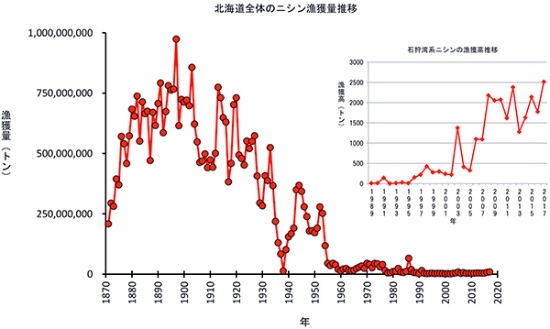

明治・大正期の水揚げ最盛期には、「(網を)ひと起こし千両万両」と呼ばれ、明治36年(1903年)には、留萌沖だけで75万3000トンのニシンが水揚げされましたが、その後乱獲などの影響といわれていますが、昭和の初期から漁獲量が減り続け、1950年代以降はほとんど捕れなくなり、昭和32年には北海道全域のニシン漁は終焉を迎えました。

資源が枯渇してしまったのでは、という見方が「常識」でした。事実、私の代になって40年以上経ちますが、その姿は見たことがありませんでした。

明治23年北海道鰊漁光景・山の如き仮置き・小樽総合博物館より

しかしニシンの育苗放流と漁獲管理の両面からの保護により、1999年(平成11年)留萌の海岸で45年ぶりに群来が確認され、2009(平成21)年以降、群来が見られるようになりました。

近年、このニシンの水揚げ量が石狩市や小樽市、余市町、積丹半島など北海道西部の日本海沿岸で、じわじわと上がっているのです。

北海道全体でのニシンの水揚げ量は年間で1万トン近くまで回復してきています。1万トンと言ってもピンと来ない人が多いと思います。明治の最盛期には、最大で年間100万トン近くまであったわけで、今はその1%足らずの規模でしかないのです。

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構より

今年はわずかながら、北海道産を提供

さて今年留萌で取れたニシンは1200トン超と言われています。

2023年12月8日現在、留萌で取れたニシンの水揚げ量のデータは、以下の2つの引用から得たものです。

留萌水産物加工協同組合のホームページ

北海道新聞の記事

留萌水産物加工協同組合のホームページでは、2023年12月8日現在のニシンの水揚げ量を、1,300トンと公表しています。

北海道新聞の記事では、2023年12月8日現在のニシンの水揚げ量を、1,200~1,300トンと報じています。

なお、留萌市役所のホームページでも、2023年12月8日現在のニシンの水揚げ量を、1,200~1,300トンと公表しています。

さてそこで問題です。

その中の成熟したメスの腹の中の卵巣から数の子に加工されるのは何キロでしょうか?

ニシンのすべてがメスではなく、成熟したもっと少ないですが、仮にすべてが数の子となる卵巣を持っていたとして、体重の約10%が卵巣(卵)だというのが一般的です。

これは、10kgのニシンであれば、約1.0kgの卵が得られることを意味します。

そして卵が数の子に加工される際の重量減少については、加工過程で水分が減少し、塩分が添加されるため、最終的な数の子の重量は元の卵の重量よりも軽くなり、一般的に、数の子の重量は元の卵の重量の約50%~70%になると考えられています。したがって、1.0kgの卵からは、少なくても約0.5kgの数の子が得られる可能性があります。

となると1200トン✕0.1✕0.5=60トンの数の子が製造できる可能性があり、その中で極上品となるものは1割あるかないか、おそらくないと思います。数が限られているのです。

来年のおせちにの数の子は北海道産が食べれることを期待しています。

食感を楽しむ数の子

数年前までは料亭で使われる数の子は太平洋沿岸のカナダ産を第一とし、次に太平洋沿岸のアラスカ産、最後に大西洋・シェットランド産とランクが付けられていたのは、ニシンが卵を昆布や海藻に植え付ける太平洋産と岩場や砂浜に産み付け自然に浮遊させる大西洋産との卵自体の粘着力の差で、太平洋の方が海流に流されないようにしっかりと付着させる結果、コリコリした食感になるためでした。

北海道産しかなかった時代、食通で知られる北大路魯山人は「数の子は塩漬けや生よりも、一旦干した物を水で戻したものが美味い、数の子に他の味を染込ませてはならない」と書き、また「数の子は(ポリポリとした)音を食うもの」とも言い残しています。

この北海道産の数の子を食べて初めてこの「ポリポリ」の意味がわかりました。

ぜんぜん食感が違います。

株式会社 松本

https://matumoto.co.jp/

株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。

この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。

当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。

■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです

料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。

株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。

私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。

「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。

気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。

※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。

■「金沢を世界一の美食のまちに」

私たちが目指すのは、ただの商いではありません。

食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。

スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。

この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。

一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?

■ お取引先の一例

嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、

地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。

たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――

“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。

代表取締役 松本信之

農林水産省認定 6次産業化プランナー

フードアナリスト NO.25042013

【連絡を検討中の企業様へ】

★TEL:076-232-2355

こちらからお電話ください。

(株)松本の代表番号になります。

電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。

【電話対応時間】平日9:00~16:30

下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。

問い合わせフォームは24時間対応しています。

些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!

メールアドレスからでもどうぞ!

oishi@matumoto.co.jp