ワタミの新しい戦略とは、

ワタミとサブウェイの背景には、双方の課題を解決し合う狙いがあります。

これからの文章は、情報を集めるだけ集めましたが、あくまでも私の主観であり予想であることをお断りしておきます。

さてサブウェイは、日本市場で店舗数がピークの半数以下と苦戦していました。そこで日本市場に合わせたローカル戦略への転換を模索して日本で強力なローカルパートナーを得て再成長を図ることが急務でした。

ワタミでは、居酒屋事業が市場環境の変化(若者の飲酒離れや健康志向の高まり、コロナ禍での外食需要減)で伸び悩み、新たな成長モデルが必要でした。なによりワタミは創業40周年を迎えて創業当時の顧客であった20才の若者も定年を迎えるなど、顧客層の「若返り」が大きな課題でした。サブウェイを取り込むという事はこれまでリーチできなかった若年層・働く女性層を開拓できるチャンスと映ったのでしょう。

つまりサブウェイの展開によって若年層からの支持を取り戻し、「ワタミ=古い居酒屋」から「ワタミ=時代に合った多角的フードビジネス企業」へとブランドを再定義する狙いがあります。さらにワタミが長年培ってきた店舗運営ノウハウや有機野菜を作るワタミファームの農業事業との相性も良く、シナジー効果が期待できると判断したのです。

一方、サブウェイは20~30代の若い層、とりわけ健康志向の女性客に支持されてきたと言われますが、日本上陸から30年近く経ち顧客の年齢層は徐々に上がっていました。実際には現在、30~40代が主要顧客となっているのが現状です。そこで今後は改めて20代の若年層、特に20代女性を中心ターゲットに据えてマーケティングを強化しなければならないと考えているはずです。

具体的には、「カスタマイズの楽しさを発信」するためのInstagramやTikTokなどSNSで映える商品演出やキャンペーンで若年層の関心を喚起するでしょう。サブウェイはもともとSNS活用が上手い企業であり、買収後はそのノウハウを生かしてZ世代にリーチする施策が期待できます。

サブウェイの市場ポジショニング戦略

外食産業におけるサブウェイのポジショニングは、買収後さらに明確化・強化されると見られます。

注文を受けてから作る提供スタイルなどスローフード的な要素も持ち、他の主要競合であるマクドナルドやモスバーガー、フレッシュネスバーガーなどがハンバーガー中心であるのに対し、サブウェイは豊富な生野菜と好みに応じた具材選択が売りです。この差別化されたコンセプト自体は今後も核としなければなりません。

調理場の全景

ファストフード業界内で『ヘルシーかつ自分好みにできる“ファストカジュアル”』的な立ち位置を狙うために、ワタミ傘下でそれを洗練させ、「野菜たっぷり=サブウェイ」という認知をさらに浸透させる戦略が考えられます。

このように、「健康志向で現代的」という共通テーマで両ブランドを再構築し、新生サブウェイを軸にワタミ全体のブランド価値向上を図る可能性が高いと思われます。つまり買収の背景にはサブウェイの停滞打破とワタミの脱・居酒屋依存という双方の課題解決があったのです。

スピードアップされた手際のよい盛り付けです

かつてマクドナルドがどんなにサラダメニューを投入しても顧客の期待とずれて失敗した過去があります。その点サブウェイはブランド自体が健康志向であるため、日本の消費者ニーズにも合致しやすく、このポジションを強みとして伸ばせます。世界的なヘルシー志向トレンドの流れがあり、「ファストフード=高カロリー」という常識を覆し、「ファストフード=健康的」という新たなカテゴリーを確立する狙いすら考えられます。そうなれば(裏付けとなる根拠はないのですが・・・)1年で1000店舗は可能となりマクドナルドにとっても脅威となるに違いありません。

サブウェイは徹底したローカライズ戦略を

日本人の嗜好に合わせて開発された「てりやきチキン」「えびアボカド」等のヒット商品は既にありますが、ワタミと組むことでさらなる日本向けメニュー開発が進むでしょう。

ワタミのセントラルキッチンを生かして「Soup Stock Tokyo(スープストック・トーキョー)」のような特別なスープでワンランク上のファストフードとしてアピールできますし、時間帯別の需要に応じて、朝食専用メニューやボリューム満点の夕食向けサンドなどを投入し、「一日中利用できるファストフード」としての地位も狙うはずです。

要するに、「サブウェイ=ヘルシー&カスタマイズ自由」という既存イメージを強化しつつ、「日本人の生活に寄り添う柔軟さ」を加味したブランドポジションを築く戦略だと考えられます。

ワタミ既存事業とのシナジー効果

① 食材調達・供給力の強み

ワタミは約30年前から有機・無農薬野菜を生産する自社農園「ワタミファーム」を経営し、100件以上の契約農家のネットワークを持っています。1~2年後には「このサンドイッチのレタスは◯◯農園産」など産地や生産者が見える野菜を店頭で掲示できるようにし、素材へのこだわりを打ち出す考えも示されています。

これは他チェーンにない差別化要素となり、「野菜のサブウェイ」を強く訴求する武器となるでしょう。自社農場の新鮮野菜を使った限定メニューや、有機野菜使用をアピールした広報展開なども期待できます。

② 店舗運営ノウハウと出店戦略

ワタミには多店舗経営の効率的なオペレーションやFC展開、出店戦略のノウハウを豊富に持っており、サブウェイ・ファン層が多いエリアや潜在需要のある立地を的確に見極め、無駄な競合・共食いを避けつつ効率よく店舗網を広げられます。

また居酒屋跡地を昼はサブウェイ、夜は別ブランド(あるいは「夜サブウェイ」)として使う二毛作店舗や、焼肉店「焼肉の和民」とサブウェイを近接させ家族客の相互誘導を狙うなど、グループ内でのロケーションシナジーも考えられます。

③商品開発力とローカル適応

今後ワタミはディナー向けメニュー開発(いわゆる「夜サブ」戦略)を積極化させるでしょう。ボリュームたっぷりで温かいサンド(例えば厚切りローストビーフサンドやグラタン風ホットサンド)、アルコールやサイドメニューとのセットなど、夜でも満足できるラインナップを提案するはずです。

またモーニング(朝食)需要にも注目です。現在サブウェイは限られた一部の店舗でのみでの小型サンドのモーニングセットを提供していますが、都市部でも限定的です。ワタミならばこれを全店に拡大し、通勤客向けの朝専用メニュー(たとえば卵サラダとコーヒーのセットなど)の普及を図るでしょう。

こうした時間帯別の商品施策により、「朝・昼・晩いつでも利用できるサブウェイ」へと進化させることができます。さらに日本の季節やトレンドに合わせた限定商品開発(例:和風食材を使った期間限定サンドや、ご当地野菜フェア等)も、ワタミの商品開発チームが関与することで一層充実するでしょう。

④ マーケティング・販路シナジー

例えば、ワタミの宅食利用者にサブウェイ店舗クーポンを配布したり、逆にサブウェイの若年層顧客に宅食の宣伝を行うなど、グループ内顧客基盤の共有が図れます。また「Uber Eats」などデリバリーに関しても協力体制を築き、交渉力を高めているとのことです。

シナジーを発揮する上で留意すべきは、「ネガティブなシナジー」を避けることです。すなわちブラックだったというワタミの悪評がサブウェイに波及しないよう、企業姿勢の改善と発信も並行して行う必要があります。それをクリアできれば、サブウェイとワタミは「1+1が3にも4にもなる」関係を築けるでしょう。

商品戦略と価格戦略の方向性

新商品の開発においては、日本独自メニューの開発で成功しており、ワタミ傘下ではこの路線をさらに推し進め、「日本市場に根ざしたメニュー開発」が加速すると考えられます。具体的には、季節限定の商品や地域の特産品を活かしたサンドイッチなど、国内外の話題性を高める新商品が定期的に投入されるでしょう。

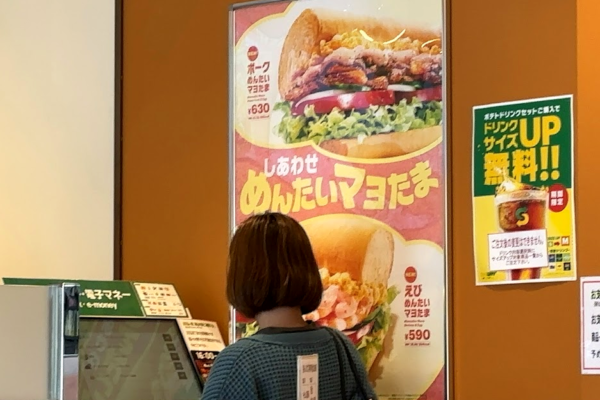

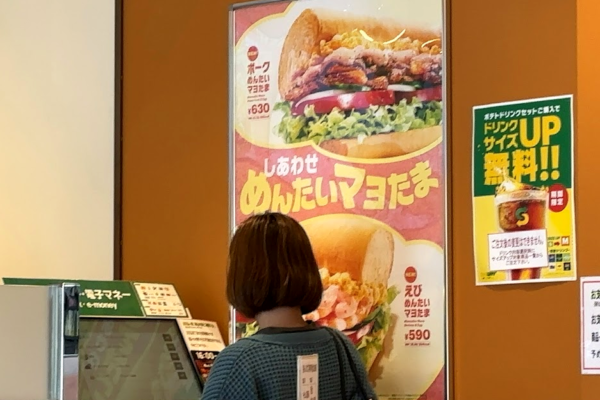

実際、2025年3月には明太子風味を取り入れた春の新作サンドイッチ『えびめんたいマヨたま』『ポークめんたいマヨたま』が全国発売されました。こうした日本人に馴染み深い食材(明太子や玉子)を用いた新メニュー開発は今後も継続されるはずです。

今度は明太シリーズを食べてきました

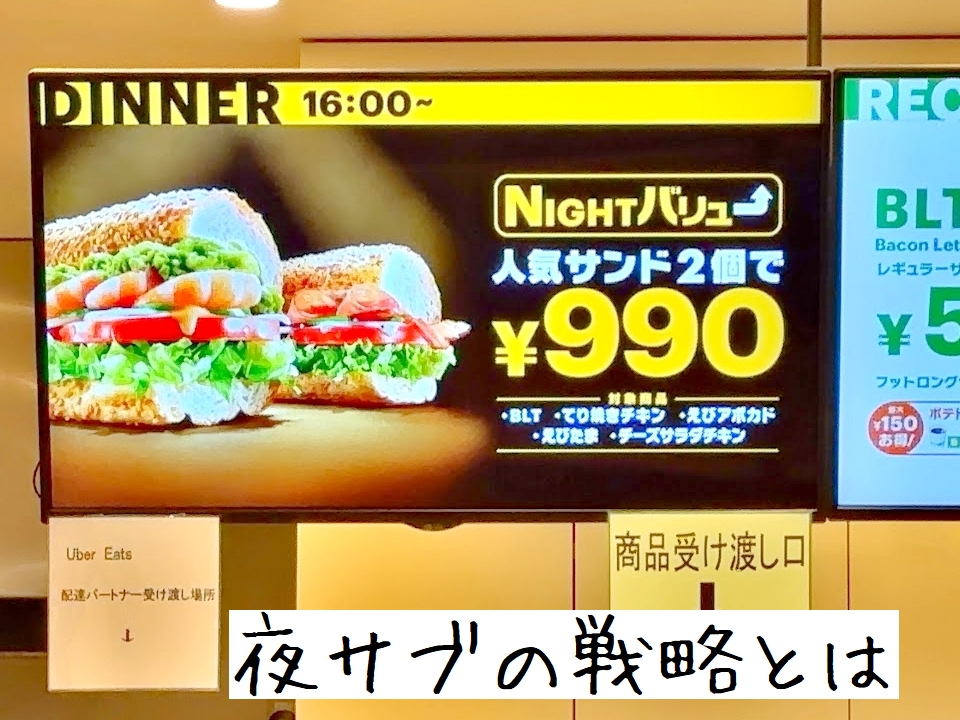

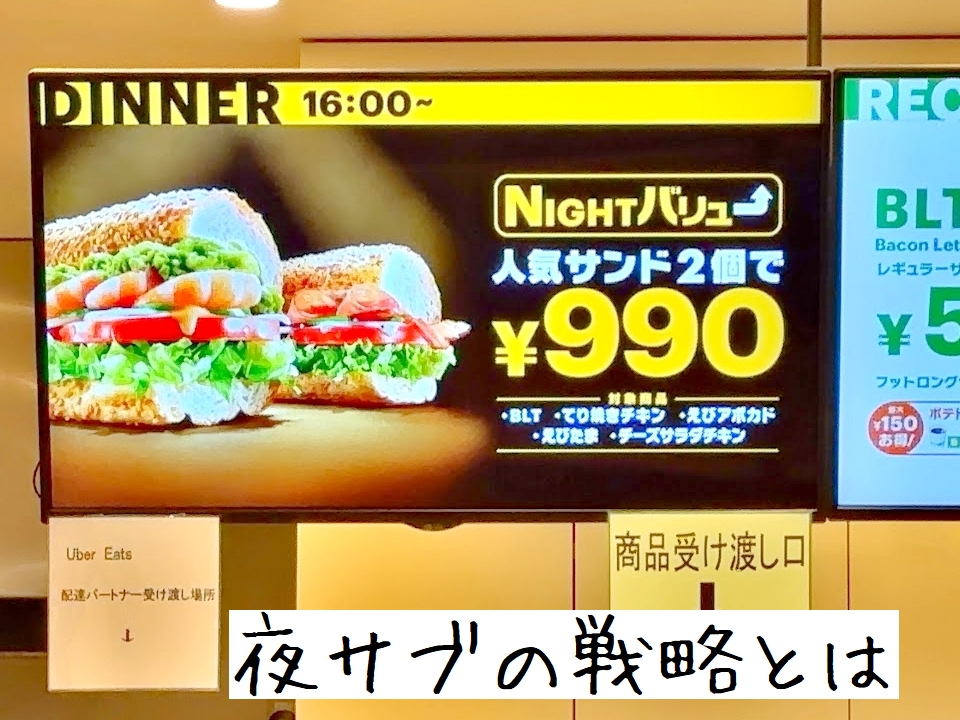

渡邉会長は「夜サブ」(夜のサブウェイ利用)のトレンド化を狙っているとも報じられており、2025年には夜限定のお得なセット「NIGHTバリュー」のリニューアルも行われています。具体的には、16時以降に好きなサンドイッチ2個で990円という大胆なセット価格を打ち出し、夜のテイクアウト需要を取り込もうとしています。

ポークめんたいマヨたまです

これは従来のポテト・ドリンク付きセットより手軽で、友人や家族とシェアしたり夕食用にまとめ買いする利用シーンを想定した施策です。今後はこのような時間帯別のプロモーションメニューを充実させることで、サブウェイを一日中使える存在に変えていくでしょう。

商品開発ではわかりやすい「おすすめ提案」を強化するでしょう。例えば「迷ったらこれ!野菜の恵みサンドセット」といった形で、初めてでも選びやすい組み合わせを提示し、新規顧客の取り込みを図る戦略が考えられます。

価格戦略については、

上記の「NIGHTバリュー」のように特定条件でのお得感を打ち出しつつ、通常時は野菜増量無料やドリンクセット割引などでコストパフォーマンスの良さを演出する戦術が考えられます。期間限定の割引キャンペーンや回数券的な仕組みも導入されるかもしれません。

たとえば、サブウェイ公式アプリ(後述)で会員限定クーポンを配信しリピートを促す、または月額定額で決まった数のサンドイッチが買えるサブスクリプション型サービスの可能性もあります。

海外ではSubwayがサブスクキャンペーンを行った例も報じられており(米国でフットロングサンドイッチのサブスク企画が話題になった)、日本でもトライアル的に「1日1サンドイッチパス」などユニークな価格施策を打つ余地はあります。

もっとも、日本市場では従来からセットメニューによる値引きが王道ですので、昼はドリンクセット値引き、夜は2個セット値引き、朝はコーヒー無料サービス…といった時間・メニュー別の価格戦略を細やかに展開する線が現実的でしょう。

総じて、ワタミ参画後の価格戦略は「質の割に高くない」という消費者の認識を醸成することに重点が置かれるはずです。そのために限定セールやクーポン施策を巧みに織り交ぜ、値頃感とブランド価値の両立を図るものと考えられます。

サブウェイで実施しはじめている新しい戦略

① 「夜サブ」戦略の導入

買収前のサブウェイの夜限定割引キャンペーン「NIGHTバリュー」は、導入以来、一定の成果を上げていました。

2022年4月の開始直後には、利用者の約9割が満足し、8割以上が再購入を希望するなど高い評価を得ました。

また、一部店舗では売上が約10%増加するなど、売上向上にも寄与しています。その後もキャンペーンは継続・リニューアルされ、2024年4月には対象サンドイッチ2個を990円で提供する新たな「NIGHTバリュー」が開始され、一定の効果が続いていると考えられます。

渡邊会長はインタビューでサブウェイの夜間営業を強化する「夜サブ」戦略を展開すると答えています。「ナイトバリュー」ではなく、わざわさ「夜サブ」と答えていますので、この二つを区別しているのは明白で、これから随時いろいろな方策が出てくるものと思われます。

これらは、従来昼間の利用が中心だったサブウェイにおいて、夜間の需要を取り込むことを目的としています。具体的には、夜間限定メニューの開発や、営業時間の延長などが含まれます。

「NIGHTバリュー」と「夜サブ」はともに夜間需要開拓のための施策ですが、意味合いと役割が少し異なります。

「NIGHTバリュー」=夜の具体的な割引キャンペーン

|

概要

|

夕方17時以降に対象のサンドイッチをお得に購入できる割引キャンペーン

2024年4月から16時に前倒しされています。

|

|

例

|

好きなサンド2個で990円(税込)など(2024年4月リニューアル版)

|

|

目的

|

夜の利用促進、複数購入を促して客単価・販売数量を増やす

|

|

特徴

|

限定価格でボリューム重視

持ち帰りや家族向け需要に対応

実施期間・対象商品が決まっている

|

「夜サブ」=夜間マーケット開拓全体の戦略コンセプト

|

概要

|

「夜にもサブウェイを食べる習慣を根付かせたい」というワタミによる中長期戦略の総称

|

|

目的

|

昼偏重型のサブウェイを、「一日中使えるブランド」へ転換

|

|

特徴

|

NIGHTバリューなどのキャンペーン

夜向けの商品開発(ホットサンド、ボリューム系サンドなど)

夜営業店舗の拡大

スープなどの温かいメニュー検討

|

渡邉会長のコメントにも「夜の定着が鍵」とあり、「夜サブ」は戦略テーマとして使われています。

|

用語

|

内容

|

立ち位置

|

|

NIGHTバリュー

|

夜限定のお得なセット割引キャンペーン

|

「夜サブ」戦略の一部施策

|

|

夜サブ

|

夜間需要開拓のための包括的な経営戦略・方針

|

全体のコンセプト

|

夜サブ成功のキーワードは「温かさ」「自分時間」「バランス」

|

課題

|

対応施策例

|

|

サンドは冷たくて軽い

|

ホットサンド&スープセットの定番化

|

|

アルコールとの親和性が低い

|

ノンアル・機能性ドリンクの導入+スープ充実

|

|

夜の利用理由がない

|

お得な夜専用メニュー・アプリ施策で習慣化

|

|

外食としての満足感が弱い

|

定食化・ファミリーセット・Uber Eats 向けメニューなど

|

② ワタミファームの有機野菜を活用したメニュー開発

まだ目立った形としては出ていませんが、間違いなく自社のワタミファームで生産される有機野菜をサブウェイのメニューに取り入れることで、健康志向の高い消費者へのアピールを強化し、これにより、サブウェイのブランドイメージ向上と差別化を図っていくものと思われます。

③ デジタル化の推進:

注文用タブレットの導入や、注文の流れ・順序の明確化など、デジタル技術を活用したサービス改善を進めています。これにより、顧客の利便性向上とオペレーションの効率化を目指しています。

これらの戦略の効果については、現時点では具体的な数値や成果は公表されていません。しかし、夜間営業の強化や有機野菜の活用などは、消費者の多様なニーズに応える取り組みとして、今後の業績向上に寄与する可能性があります。

問題点を幾つか考察してみます

「夜にサンドイッチを食べる」という日本の食文化とのギャップ

日本人の夕食=ご飯や汁物のイメージが根強く、夜に冷たいサンドイッチを単体で食べる習慣はまだ根付いていません。この点で、「夜サブ」戦略は大きな文化的ハードルを抱えています。

また、サンドイッチはアルコールとも親和性が薄く、居酒屋からの転換で夜に期待される「一杯」との組み合わせが成立しにくいというのも事実です。

オーガニック野菜の需要規模

オーガニック野菜への関心は高まっているとはいえ、日本における有機JAS認証を取得した農地は全体の0.6%程度しかなく、日常的な選択肢として“当たり前”になるほどの広がりは未だ限定的です。

「安心・安全」「見える野菜」の訴求はコアファンには刺さりますが、大衆市場に広げていくには“価格”“味”など別軸の訴求も不可欠です。

3000店舗構想の実現性

これはマクドナルド(約2900店)並の規模で、非常に野心的です。ただ、今のペース(2025年3月時点で約170店舗)では年に150店舗以上の出店ペースを10年以上維持する必要があり、FCオーナーの確保、出店場所、安定供給体制など課題山積です。

特に「日販20万円を目指す」とされていますが、これは郊外型の大型モールやオフィス街一等地など立地が限られる店舗モデルに近く、再現性があるとは言い難いです。

現状を踏まえて、ワタミ×サブウェイが「勝てる」戦略とは?

ここからが本題です。失敗のリスクを回避し、確実に勝てる可能性を最大化する戦略として、以下のようなアプローチが有効だと考えます。

戦略提案:「“病院・大学・企業食堂”に特化した業務用FCモデル+サンドイッチ×スープ専門業態の多層展開」

【戦略①】「日常導線に入り込むBtoB特化のロケーション戦略」

・ 大型病院、大学キャンパス、企業の社員食堂・社内売店、公共施設などにサブウェイを導入(駅ナカや路面よりも“日常機能”に寄せる)

・ ヘルシー志向と親和性が高く、昼食を毎日選ぶ必要がある人たち(特に女性)に最適

・ 企業との包括契約や入札で一括導入→安定収益モデルに転換

・ 現在のサブウェイは「おしゃれだけど高い・面倒」イメージがあるが、「職場で毎日食べられる野菜ランチ」としてリブランディング

・ 病院・大学などでの成功実績を作れば、他の施設からの誘致も自然発生的に起きる(実績商売)

【戦略②】「“スープ&サンド”の新業態モデルを構築(仮名:SubSoup)」

・ 「夜サブ」の無理な定着ではなく、日本人に馴染みある“温かい汁物”とのセットで夜の壁を突破

・ 自社セントラルキッチンを活かして、ワタミ特製スープ(ミネストローネ、ポタージュ、和風だし、ヴィーガンなど)を展開

・ いわば「スープストックトーキョー×サブウェイ」モデルを郊外SCやビジネス街で展開(夜はスープで温かさと満足感を提供)

・ サンド単体よりも食事感が出て、満腹度も上がり、満足単価(客単価)も上がる

・ モバイルオーダーでテイクアウトにも強い=Uber Eats にも展開しやすい

・ スープは原価率もコントロールしやすく、オペレーションも簡略化できる=FC展開にも向く

【戦略③】「“健康経営”・福利厚生マーケットの開拓」

・ 日本企業に広がる「健康経営」への取り組みニーズに応じて、福利厚生としてサブウェイの割引や宅配を導入

・ サブウェイを企業の「健康ランチ」として売り込み、法人契約によりBtoCだけでなくBtoB収益モデルを構築

・ 宅食やデリバリーと連携して、企業単位での「健康弁当配達」にも転用可能

・ オフィスビルやWeWorkのようなシェアオフィス内に小型店舗を出すモデルも有効(小型・簡易キッチンで展開可能)

総合評価と成功可能性

|

観点

|

成功可能性

|

備考

|

|

BtoB施設出店

|

★★★★★

|

高い収益性、日常導線への定着が見込める

|

|

スープ×サンドモデル

|

★★★★☆

|

日本人の夜食文化に近づく、単価UPも可能

|

|

オーガニック訴求

|

★★★☆☆

|

コア層には刺さるが、大衆向けには限界あり

|

|

SNS・デジタル強化

|

★★★★☆

|

若年層取り込みに有効、Z世代対策として継続

|

|

3000店舗構想

|

★★☆☆☆

|

現状では非現実的、質を伴う中長期戦略が必要

|

現実的には、「ターゲット層に“日常的に使ってもらえるサブウェイ”をどう作るか」が肝です。

“夜サブ”や“オーガニック”に期待しすぎず、まずは昼の需要を最大化し、スープなどで横展開し、企業施設・教育機関・医療機関といった「日常の食事場所」に定着させることがカギになります。

店内全景

4月11日気になるニュースが飛び込んできました。

サブウェイとスポットワークのタイミーとの業務提携です。

店長一人だけが社員であとは全スタッフを隙間バイトのタイミーが用意するとのことです。確かに飲食店において人手不足は危機的でアルバイトとして採用してもすぐに辞めていくのが実情です。

そのためタイミーに頼り、場合によっては社員として登用する契約だそうです。

タッチパネルを使った効率的な注文で顧客との接客やコミュニケーションはいらないとの考え方で、将来的には店長もタイミーで、とのあるいみ合理的な施策です。

一店舗につき100名がタイミーから登録されるという事ですが、あくまでも隙間バイトでコロコロとスタッフが変るやり方で、果たして接客商売と言えるのかどうかサブウェイ―の存在意義さえ失いかねない危険な道に進まなければ、と危惧しています。

私達は自動販売機ではなく人から買い物をしたいのですから。

私好みで明太マヨは癖になります。

株式会社 松本

https://matumoto.co.jp/

株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。

この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。

当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。

■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです

料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。

株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。

私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。

「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。

気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。

※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。

■「金沢を世界一の美食のまちに」

私たちが目指すのは、ただの商いではありません。

食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。

スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。

この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。

一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?

■ お取引先の一例

嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、

地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。

たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――

“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。

代表取締役 松本信之

農林水産省認定 6次産業化プランナー

フードアナリスト NO.25042013

【連絡を検討中の企業様へ】

★TEL:076-232-2355

こちらからお電話ください。

(株)松本の代表番号になります。

電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。

【電話対応時間】平日9:00~16:30

下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。

★【問い合わせフォーム】

問い合わせフォームは24時間対応しています。

些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!

メールアドレスからでもどうぞ!

oishi@matumoto.co.jp