岩瀬の町並みは散策にピッタリ

みなさん、富山市にある「岩瀬」をご存知でしょうか?

このエリア、今や国内外の食通たちが注目するスポットなんです!その秘密は、歴史ある街並みを舞台にした「美酒」と「美食」「手作りの魅力」です。

その背景にあるのが、交通インフラの革新「富山ライトレール」の登場と、当地の酒蔵・桝田酒造の桝田隆一郎氏を中心とする地域住民による新たな取り組みです。そして、復興の鍵となったのが「ノブレス・オブリージュ」の精神。

これらがどのように絡み合い、街の復活を導いたのかに迫ります。

ライトレール:街を繋ぎ、可能性を広げた「線」

江戸時代から明治時代にかけて、岩瀬は北前船の寄港地として大いに栄えました。

港町としての活気があったものの、時代の変化とともにその役割は次第に薄れ、1980年代には地方都市が抱える人口減少や高齢化の問題に直面します。若者が都会に流出し、地域の未来は暗いと言われた時期もありました。

地方都市を活性化したライトレール

岩瀬の復興の始まりは、2006年の富山ライトレールの開業に遡ります。この路線は、それまで一時間に1本という廃線寸前のローカル線でしたが、低床車両やバリアフリー化、ICカード対応、新駅設置などを導入し、朝は10分間隔、日中は15分間隔という利便性の高い交通網へと生まれ変わりました。

ライトレールの開業によって利用者数は大幅に増加し、平日は約2.1倍、休日には約3.4倍にまで増加しました。地元住民だけでなく、学生や観光客など新たな利用者層を巻き込んだのです。この「線」の進化が、終着点である岩瀬に大きな注目を集めるきっかけとなったのです。

ノブレス・オブリージュ:桝田隆一郎氏が街を再生へと導く

ライトレールだけでなく、岩瀬の再生には「ノブレス・オブリージュ」の精神を実践した地元の酒蔵「桝田酒造」の桝田隆一郎氏の貢献が不可欠でした。

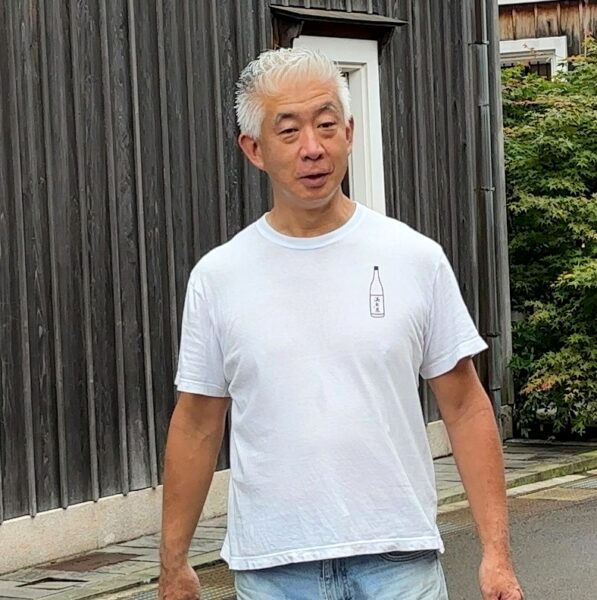

「桝田酒造」の桝田隆一郎氏はいつも下駄ばきスタイルで

フランス語で「高い地位や財力を持つ者が、その責任を果たす」という意味を持つこの言葉を体現し、桝田氏は地域の価値を守りつつ、革新を加えた取り組みを次々と行いました。

空き家や土蔵を買い取り、それらを陶芸家やガラス作家のアトリエ、飲食店、桝田酒造の試飲スペースと続々とリノベーションしていきます。これにより街の美観が向上し、同時に新たな雇用や文化の場を創出しました。

この「ノブレス・オブリージュ」に基づく行動が、結果的に観光客を呼び寄せ、岩瀬全体の活気を取り戻す要因となりました。

ライトレールとノブレス・オブリージュの相関性

ライトレールが提供したのは「街へのアクセス」だけです、

そして桝田氏が作り出したのは「街そのものの魅力」です。

観光客を目的とせず、地域の価値を大切に守りながら新しい魅力を生み出しました。両者は互いに補完し合い、岩瀬の再生を加速させました。

富山ライトレールは単なる交通インフラの改善にとどまらず、地域を再生する「軸」として機能しましたが、その終着点である岩瀬が、観光客を目的とせず自らの魅力を引き出すことで、ライトレールの価値をさらに高めています。

ここで降りて桝田酒造に向かいます

この二つの要素が絡み合い、今や岩瀬は「歴史」と「革新」が共存する特別な街へと変貌を遂げたのです。

現在の岩瀬は、まさに「食とクラフト」の聖地。メインストリートの「岩瀬大町・新川町通り」には、日本料理の「御料理 ふじ居」、フレンチレストラン「カーヴ ユノキ」、イタリアン「ピアット スズキ チンクエ」、寿司屋「GEJO」、クラフトビールの「Kobo Brew Pub」など、多彩な飲食店とガラス工房や鍛冶屋、陶芸家のアトリエなど、そして歴史を活かした街並みが存在しています。

たっぷり一時間、岩瀬の町を案内してもらいました。

この相関性が相乗効果を生み、訪れる人々を魅了してやまない特別な街を形作ったのです。

ここを歩けば、歴史と革新が織りなす魅力を全身で感じられるはずです!

岩瀬が示した未来のモデル

岩瀬の復活劇は、交通インフラが地域をどのように再生させ得るのか、そして「ノブレス・オブリージュ」の精神がどのように地域社会に新たな価値をもたらすのかを示しています。これは単なる観光地の成功物語ではなく、「線」と「街」、そして「人」の相互作用によって可能性を広げるモデルケースです。

岩瀬は今や、「歴史」と「革新」が共存する町として、多くの人を惹きつけています。アクセス性を飛躍的に向上させたライトレールと、それを活用して地域の価値を高めた桝田氏の精神。この二つの要素が岩瀬を「未来への道標」として輝かせています。

桝田酒造が経営の利酒スタンディングバー

今や岩瀬は「食とクラフト」を楽しむ町として全国的に知られる存在となりました。でも、その裏には「地域を良くしよう」という人々の熱意と努力がありました。歴史ある街並みと現代の感性が融合したこの町、ぜひ一度訪れてみてください!

次は、桝田酒造の桝田隆一郎 氏の世界戦略にスポットを当てます。

株式会社 松本

https://matumoto.co.jp/

株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。

この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。

当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。

■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです

料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。

株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。

私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。

「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。

気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。

※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。

■「金沢を世界一の美食のまちに」

私たちが目指すのは、ただの商いではありません。

食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。

スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。

この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。

一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?

■ お取引先の一例

嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、

地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。

たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――

“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。

代表取締役 松本信之

農林水産省認定 6次産業化プランナー

フードアナリスト NO.25042013

【連絡を検討中の企業様へ】

★TEL:076-232-2355

こちらからお電話ください。

(株)松本の代表番号になります。

電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。

【電話対応時間】平日9:00~16:30

下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。

問い合わせフォームは24時間対応しています。

些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!

メールアドレスからでもどうぞ!

oishi@matumoto.co.jp